法朵:最葡萄牙的音乐

2020 年 5 月 12 日,“法朵”音乐表演团队“月光小夜曲”来到葡萄牙首都里斯本的圣玛利亚医院,为医护人员表演“法朵”乐曲

文/《环球》杂志记者 马琼

编辑/吴美娜

有人说,葡萄牙有三宝:C罗,鳕鱼和法朵(Fado)。

在葡萄牙的街头巷尾,尤其是首都里斯本的老城区,常常能听到一种歌声,不高亢,也不轻快,却总能让人停下脚步。那就是法朵。有人说,听懂了法朵,就听懂了葡萄牙人的心。

9月7日,在中山公园音乐堂举办的2025法朵艺术节北京站上,法朵音乐领域的重要代表人物——卡蒂娅·格雷罗倾情登台献艺,中国观众得以近距离感受法朵的独特艺术魅力。

葡萄牙人的“命运之歌”

一般认为,法朵的历史可以追溯到19世纪初,它源自拉丁语“fatum”,意为“命运”或“宿命”。彼时,葡萄牙正经历着帝国的衰落与社会的动荡。曾经辉煌一时的航海大国,随着殖民地的丧失和经济的衰退,逐渐失去了昔日的荣光。社会矛盾日益尖锐,水手、渔民、市井小民等生活在社会底层的人们,选择将内心的情感与思考融入歌声中。

法朵的音乐形式相对简单,通常由一位主唱和两位吉他手构成。主唱的声音是法朵的灵魂,时而低沉沙哑,时而高亢激昂,仿佛在诉说一个个感人的故事。伴奏的吉他分为两种——一种是葡萄牙吉他,另一种是古典吉他。

法朵的歌词大多是表达生活、爱情、离别、命运等主题,比如思念一个人、怀念一段时光,或者感叹人生的无奈。它不像流行音乐那样追求表面的快乐,而是深入挖掘人内心最深处的情感。这些情感是共通的,能够跨越国界、语言和文化。

据中央音乐学院世界音乐专业博士赵卓群介绍,法朵的音乐混合使用多利亚调式(自然第二调式)或伊奥尼亚调式(自然大调音阶),音乐节奏自由,“一个特点就是结尾有一个暂停,然后音乐再出来,表达一种戏剧性的效果,像是抖一个包袱。”

赵卓群表示,尽管法朵通常被认为是诞生于19世纪初,但其渊源可追溯至更早的时期,它与葡萄牙殖民地的一些音乐风格有着密切联系,例如佛得角的莫尔纳音乐(Morna)——其半自由的节奏,与法朵有异曲同工之妙。也正是这些半自由的节奏,营造出法朵独特的忧伤格调。

后来,法朵发展出两种主要风格,一种是里斯本风格,另一种是科英布拉风格。里斯本风格的法朵更为有名,将其推向世界舞台的关键人物,是有“法朵女王”之称的阿玛利亚·罗德里格斯。科英布拉风格起源于葡萄牙的科英布拉,12至13世纪,科英布拉曾是葡萄牙的首都,后来发展成为该国的文化中心,此地还建立了葡萄牙的第一所大学。因此,科英布拉风格的法朵带有浓厚的学院气息,且通常由男性演唱。

法朵的发展并非一帆风顺。在20世纪初,法朵一度被视为底层人民的音乐,甚至为一些上流社会所排斥。然而,正是这种“草根”出身,让法朵保持了其最原始、最真实的情感表达。20世纪中叶,阿玛利亚·罗德里格斯以其独特的嗓音和深情的演绎,使法朵走出葡萄牙,让更多人了解了这种充满情感力量的音乐形式。

双吉他伴奏的乐器密码

法朵音乐的两把吉他——葡萄牙吉他和古典吉他的组合,不仅是法朵音乐的伴奏乐器,更是法朵情感表达的核心载体。

葡萄牙吉他的琴身较小,酷似梨形,配备六组双弦,共十二根弦。这种设计使得它的音色明亮且有穿透力。葡萄牙吉他的演奏技法以快速而精准的拨弦为主,演奏者通常使用指甲或拨片拨动琴弦,产生清脆而富有节奏感的音效。古典吉他主要负责和声与节奏,其音色较为柔和,能够与葡萄牙吉他的高音形成完美互补。

在双吉他组合中,古典吉他通常负责铺设音乐的基础,葡萄牙吉他则在此基础上编织出华丽的旋律。这种分工使得法朵音乐既有深沉的情感表达,又不失音乐的层次感与丰富性。

在法朵歌手演唱前,吉他首先奏出若干小节的前奏,以确立乐曲的速度和旋律的框架,当演唱开始后,吉他就成为紧随歌声的第二声部,形成对位并为旋律加花,还在歌手演唱各段歌词的间隙进行间奏。

两把吉他并非简单重复相同的旋律,而是通过精心编排,形成对话般的互动。葡萄牙吉他的高音如同女声的倾诉,而古典吉他的低音像是男声的回应。这种对话式的演奏,使得法朵音乐充满戏剧性的张力。

这也反映出演奏者的水准和默契,他们不仅要精通各自的乐器,还要能够感知对方的音乐意图,在即兴演奏中形成精巧互动,这种默契显然不是一朝一夕能够形成的。正是这种高难度的配合,使得法朵音乐中的双吉他组合显得尤为珍贵。

随着时代的发展,法朵音乐融入了更多乐器和音乐元素。“今天,法朵表演可能会用到弦乐四重奏,甚至乐队来进行伴奏。”赵卓群说。

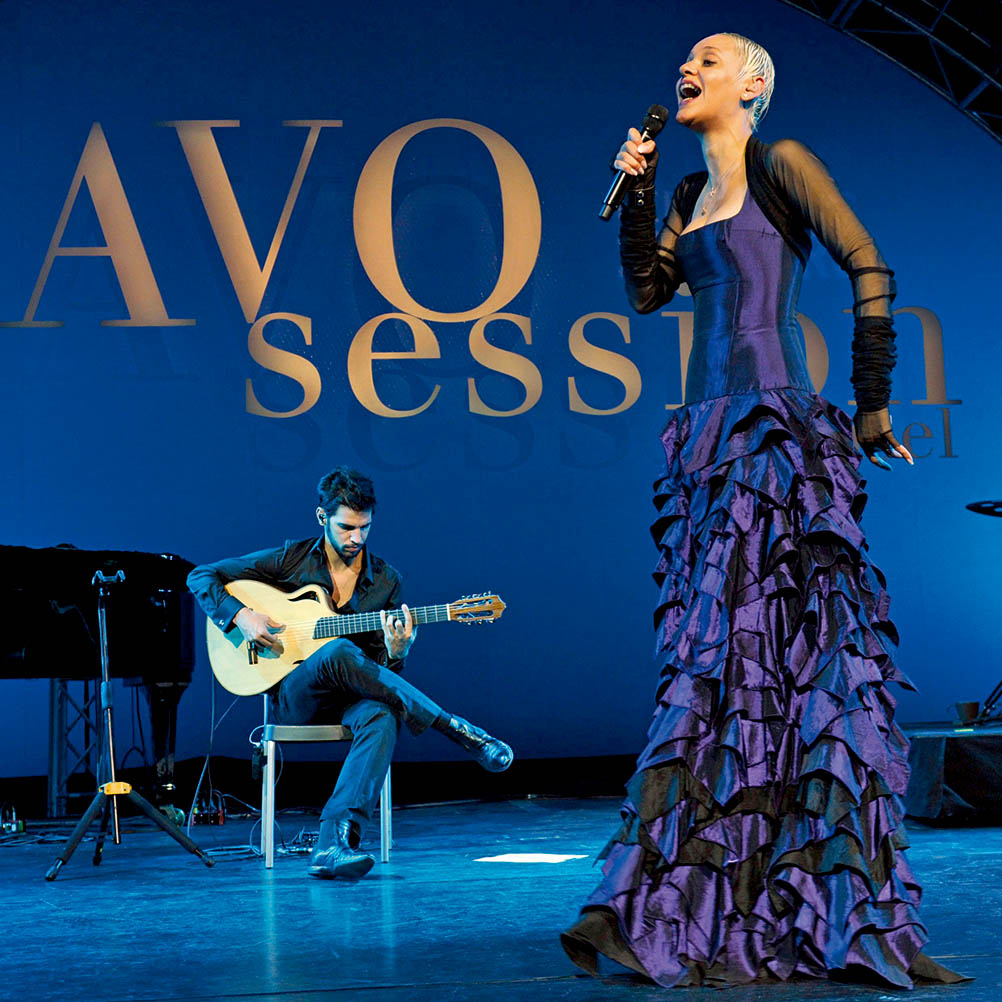

2010 年 11 月 14 日,在瑞士巴塞尔举行的音乐会上,葡萄牙民歌手玛瑞莎登台演出

她们让法朵之花绽放世界

阿玛利亚·罗德里格斯是法朵史上无法绕开的名字。她的舞台形象简单而庄重,一袭黑衣,一把吉他,足以让整个剧场为之屏息。她曾在巴黎、纽约、伦敦等地演出,每一次登台都像是一次文化的传播。

人们虽然听不懂葡萄牙语,却能从她的歌声中感受到失落、思念、爱与痛苦。正如她所言:“法朵并非唱出来的,它乃油然而生。你无须理解也无须诠释,你唯一需要的就是感受。”

当代最耀眼的法朵女歌手玛瑞莎被视为阿玛利亚的接班人。她不仅拥有与阿玛利亚相似的优美声线和醇厚迷人的低沉嗓音,更在继承传统的同时,不断为法朵音乐注入新生命力。

玛瑞莎出生于莫桑比克,自幼随父母移居里斯本。她在父母经营的餐馆中长大,耳濡目染,法朵成为她生命中重要的一部分。与阿玛利亚不同,玛瑞莎的成长背景更加多元,她的音乐中不仅有传统法朵的影子,还融入了非洲节奏、布鲁斯甚至现代流行元素。

玛瑞莎的首张专辑《心中的法朵》,在葡萄牙获得了四白金的销量(白金销量是指音乐唱片或游戏等产品达到特定销售标准后获得的认证,具体标准因地区和行业而异),这让她迅速成为葡萄牙的新星。

而让她走向国际的,是她在魁北克夏季音乐节上的表现——2002年,她凭借深情的演唱和独特的舞台魅力,获得了“最佳表演奖”,并受邀登上纽约中央公园、好莱坞露天剧场等世界级舞台。此后,她的第二张专辑《蜷曲的法朵》在公告牌世界音乐排行榜上位列第六,并获得了德国唱片评论家奖。

2005年,玛瑞莎获得阿玛利亚·罗德里格斯基金会设立的“最佳艺术家奖”,她还被任命为联合国儿童基金会慈善大使,用她的影响力为公益事业发声。同年,她的第三张专辑《透明》以非洲为主题,展现了她对故乡的深情。这张专辑标志着她艺术风格的成熟——她的唱功更加沉稳,既能低语呢喃,也能高亢激昂,用一种平静而充满智慧的方式表达每段旋律。

玛瑞莎的职业生涯很快进入巅峰期。她接连登上巴黎奥林匹亚音乐厅、悉尼歌剧院、纽约卡内基音乐厅等世界顶级舞台,成为国际音乐界最受好评的明星之一。她的专辑共获得32张白金唱片和1张黄金唱片,4次提名拉丁格莱美奖,3次荣获英国广播公司(BBC)颁发的“最佳欧洲艺术家”奖项。2007年,她主演了BBC纪录片《玛瑞莎与法朵音乐的历史》,进一步向世界展示法朵的魅力。有媒体报道称,自阿玛利亚后,从未有葡萄牙艺术家在国际上取得如此辉煌的成就。

2010年,一首名为《相思染》的歌曲,为观众呈现了一场奇妙的中葡民歌对话。该作品由中国民歌歌手龚琳娜作词,德国作曲家罗伯特·佐里奇(老锣)作曲,巧妙融合了中葡两国音乐元素。当年的上海世博会期间,龚琳娜携手葡萄牙吉他大师安东尼奥·齐诺与法朵歌手伊莎贝拉,共同首演了这首佳作,赢得广泛赞誉。

2024年是中葡建交45周年,继当年6月“法朵歌王”卡马内与9月葡萄牙国宝级歌手特雷辛哈·兰德罗相继亮相上海之后,11月8日,玛瑞莎再度唱响“葡萄牙的灵魂之声”,为2024年这一系列法朵盛会画上圆满句号。

谁说法朵只能悲伤?

2024年5月,当中国音乐人郑智鸿的原创歌曲《FADO》在上海静安音乐节唱响,那句“这是你我之间的宿命,是谁在琴弦上跳桑巴”的歌词,伴着激情四射的旋律,瞬间点燃了全场音乐爱好者的热情,也让观众领略到法朵音乐中超越悲伤的多元情绪。

这种对法朵边界的探索,在29岁的葡萄牙新生代歌手特雷辛哈·兰德罗身上展现得更加彻底。她用轻盈的旋律、现代性的编曲和贴近生活的歌词,为法朵注入了快乐、希望与力量。

2020年,特雷辛哈推出第二张个人专辑《Agora》(意为“现在”)。从该专辑的名字就能看出她的野心——她不愿被困在“传统法朵歌手”的标签里,而是希望用音乐表达当下的、更丰富的生活。专辑中的歌曲既有对法朵经典的致敬,也融入了她自己的创作。她以清亮的嗓音和轻快的节奏,重新诠释法朵中常见的主题“命运”,却少了些沉重,多了份朝气。

2024年,她的新专辑《Para dan?ar e para chorar》(意为“为舞而歌,为泣而歌”)面世,专辑单曲《Chegou a Hora》(意为“时刻已到”)个人风格非常突出:核心依然是法朵,但将流行乐的节奏和民间音乐的元素渗透其中,使整首歌既保留了法朵的灵魂,又充满了现代感。

特雷辛哈对法朵的创新还体现在乐器的运用上——在葡萄牙吉他和古典吉他组合基础上,她尝试加入钢琴、小提琴和打击乐器,让法朵的音色更加丰富。在2024上海演出中,她与中国琵琶演奏家杨婷婷即兴合作,将东方乐器的韵味与法朵的旋律融合。这些尝试不仅没有削弱法朵的特色,反而让它更贴近当代听众的审美。

歌词的改编是特雷辛哈创新的另一大亮点。传统的法朵歌词多取材于古典诗歌,语言优美但有时晦涩难懂。特雷辛哈倾向于选择贴近现代生活的诗歌,甚至自己创作歌词。她希望通过这种方式,让法朵成为当代人、年轻人情感表达的载体。

来自里斯本的四人乐队Deolinda也正为法朵音乐注入新的活力。这支由兄弟姐妹组成的团体,以“城市民谣”风格创造出一种灵动轻快的“新法朵”,与传统法朵的悲叹忧愁形成鲜明反差。他们在歌词创作上同样不拘一格,不沉溺于缠绵往事,而是巧妙融入讽刺与隐喻,将目光投向更广阔的人文与社会议题,赋予作品深刻的批判性。

如今,法朵音乐早已跨越国界,吸引着世界各地的年轻一代。它不仅是葡萄牙人日常生活中的旋律——无论是在街角小酒馆还是宏伟的大剧院,都能听到它的回响;更升华为葡萄牙的文化象征,被誉为葡萄牙的“国粹”。为传承与弘扬这一艺术瑰宝,葡萄牙每年都会举办盛大的法朵节,汇聚全球歌者。2011年,法朵被联合国教科文组织正式列入人类非物质文化遗产名录,得到全球的认可与保护。

手机版

手机版