7月9日,中央精神文明建设办公室启动2025年“文明中国”主题采访报道。活动旨在深入学习贯彻习近平文化思想和习近平总书记关于精神文明建设工作的重要指示精神,组织记者深入基层一线,多维记录各地干部群众牢记嘱托、感恩奋进的火热景象,立体呈现文明培育、文明实践、文明创建统筹推进,城乡精神文明建设融合发展,社会风尚向上向善的生动局面,集中反映新时代新征程精神文明建设高质量发展的新气象新作为。即日起,中国精神文明网联合“文明+”传播矩阵,推出“文明中国”主题采访系列报道。

酷暑7月,在海拔2261米的西宁,高原凉风掠过新宁广场的雪豹艺术装置,不远处几何书店的洞穴式穹顶下,藏文书法体验者正用竹笔在唐卡上勾勒线条,隔壁的“雪域净土”专区里,牦牛绒围巾与土族盘绣书包在暖光下泛着质朴的光泽。

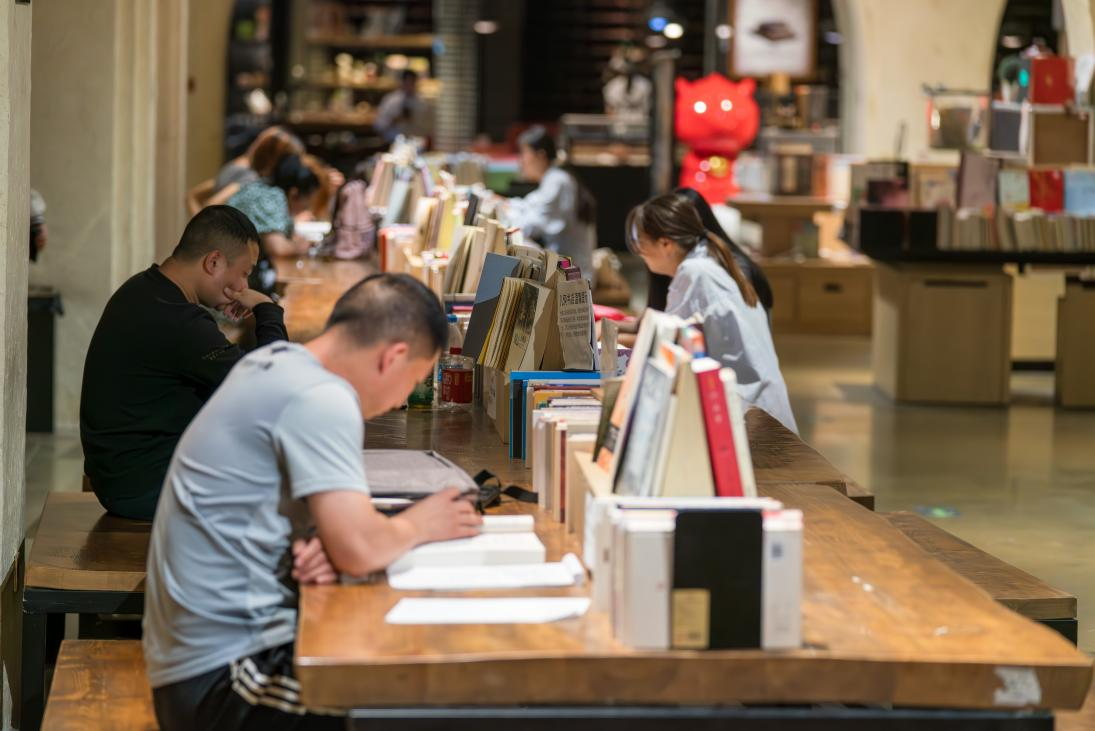

这座以“山宗水源”为底色的全国文明城市,正通过像几何书店这样的阅读空间建设,进行一场关于城市文明"内涵生长"的实践探索,从“物质积累”向“精神丰盈”的深刻转型,书店不再是简单的文化点缀,而是成为连接物质空间与精神家园的锚点,在推动着城市文明的高质量进化中担当角色。

角色一:文化地标——传承文化基因 塑造城市文明坐标系

历史文化是城市的灵魂,一座城市的文明不仅在高楼大厦的流光溢彩间,也在静立其中的书店里。

位于西宁市唐道商业区的几何书店占地7000多平米。钟奕 摄

“这是我们收集的作者手稿”几何书店创始人林耕向记者介绍展陈,泛黄的纸张仿佛在诉说“文化”发生的过往。在几何书店的书架间,一个个“非遗工坊”错落其中:唐卡、藏香、擦擦、木刻版画等特色文化遗产得以展示,并有机会让人们亲手体验和学习;湟中堆绣传承人每月驻场授课;河湟文化主题的交流研讨定期举行……在深入参与过程中,人们感受乐趣、体会文化、沉淀思想,重拾充实而丰盈的精神世界。

此外,在几何书店负责运营的城市书房里,各类的文化公益活动已举办上百场。同样,五峰书院体系城市书房,也发挥了社区文化纽带作用:有的书房设置传统文化角,摆放《论语》《诗经》等经典读本;有的联合学校开展“非遗小课堂”,让孩子们学习剪纸、泥塑。每逢端午、中秋等传统节日,包粽子、做月饼等民俗活动吸引居民参与,节日习俗在互动中代代相传。

香水书院组织皮影表演、青海传统曲艺表演等形式,吸引居民驻足观看。西宁市城中区委宣传部供图

历史走进书店,书店也贴近历史。2020年,西宁首家古建筑书院“香水书院”正式对公众开放。书院坐落于500多年历史的香水泉遗址,背靠明长城,古朴典雅的中式建筑里满架图书与雕梁画栋相得益彰。位于城中区礼让街的三圣殿书房,基于文物保护利用,将清代初建建筑改造为容纳3000多册图书的城市阅读空间。此间阅读,既可品味书香,又可感受文物之美,游览古建的同时,还可以参与书法、绘画、刻印、生态科普等活动。

古建与书院的有机结合,是空间的再造,更是文明穿越时空的交融,传承在不经意间实现。

角色二:知识枢纽——激发个人成长与社会进步 构建终身学习生态系统

阅读是人类获取知识、启智增慧、培养道德的重要途径。城市书房不仅是打造全民阅读的重要平台,也是提高城市品质、建设精致城市、提升城市文明程度的重要文化保障,其以便捷、丰富和共享特性,成为广受市民欢迎的文化休闲场所,也将个人成长需求与社会发展目标有机统一。

夜间城市书房里读者在安静阅读。来源:西宁晚报

西宁的夜晚,穹庐月光绢柔,坊间灯火星明。在游人如织的商业街外,城市书房开放到深夜23点,悄然吸引着人们纷至沓来。在这里,人们静静度过慢时光,惬意地享受着那份与文化相伴的小确幸。

古城台小学5年级学生小任放学后,都会在家门口的古城台书房读书。在她的影响下,妈妈也爱上了阅读,尤其是夜读。“在孩子带动下,我也养成了读书的习惯。尤其是开放延时后,更适合我了。现在忙完家里的家务和孩子的作业,我就会去读一会儿书。”小任的母亲说。

在海湖新区文汇园小区,居民刘先生每天外出活动时,会到小区文明实践站有声图书馆读书墙前,拿出手机扫一扫,然后戴上耳机听书,“现在年龄大了,看字比较吃力,听书是一个好选择。”据了解,社区依托网络平台的有声内容,设立为民服务资金,建立涵盖经典名著、中医养生、心理健康、青年榜样等10余个板块1万多本书籍的有声图书馆读书墙,由物业公司定期更新图书。

海湖新区文汇园小区居民拿手机扫码听书。来源:西海都市报

“城市书房的阅读方式变了,但核心没变,让老百姓想读书、能读书、爱读书。”市民顾女士说。

“读书”是最基本的文化建设。据了解,西宁市已建成标准化城市书房22家,农家书屋903个,日均服务读者数万人次,成功构建起覆盖城乡的“15分钟品质阅读圈”,覆盖全年龄、全职业的终身学习网络,为城市文明注入持续发展的知识动能。

角色三:公共客厅——交汇孕育思想 凝聚城市精神共同体

精神文明建设归根到底是人的建设。中央城市工作会议提出“加强城市文化软实力建设”,其成效体现在人民精神生活的丰盈上,在群众文化获得感的提升中。

城市书房怎样吸引市民?城西区五峰书院负责人介绍,2017年起,位于城西区的12个五峰书院城市书房,积极与相关部门合作,在与读者互动上下工夫,邀请市民定期举办读书分享会、作家作品推荐会等活动,“必须让城市书房活起来”。

几何书店内举行的读者分享会。受访者供图

西宁城西区推出“先生请出山”、西阅讲堂等特色活动,邀请专家学者、作家名人开展经典导读、文化讲座、创作分享会;城东区依托打造“书遇城东”品牌,拓展线上线下渠道,吸引群众参与;城中区推出“流动书摊+”免费阅读,把图书送到群众身边;城北区深耕“我在城北读书”“小北爱阅读”等品牌活动,联合辖区企业,带动各镇办、社区(村)举办阅读活动,植根基层、深入群众。

读者可以在几何书店借阅西宁市图书馆图书。钟奕 摄

突破空间和时间的局限,更多城市书房线上同步直播阅读活动,让无法到场的读者通过智能终端实时参与互动,网络搭建了广阔无垠的平台,文化交流的火花随时绽放。

这些活动既保持文化深度,又具备社交广度。“不再局限于传统阅读,而是通过城市书房平台,广泛传播本土文化,创造更多互动场景,以汇集人们的文化认同,增强城市的凝聚力。”林耕说。

角色四:创新引擎——驱动文化生产方式变革

现代化人民城市应当是物质文明和精神文明相协调的城市。一直以来,西宁将城市阅读空间建设作为培育城市文明的重要抓手,力求在文化的滋养涵育下,推动城市风貌和群众面貌不断改善、物质文明与精神文明协调发展。

在几何书店深处,设备齐全的“影棚”免费提供给内容创作者使用。林耕创办的《阿们聊》(青海方言意为“怎么啦”)文化漫谈节目在几何书店自媒体账号上线。“用故事打动人心,欢迎有创作欲望的人来讲故事,讲高原上的故事。”林耕说。与FIRST青年电影展的合作,是几何书店打造文化产业生态的重要一步。每年影展期间,书店成为青年电影人的交流场所,小型见面会、创作论坛、剧本签售会等接连不断。“我们给予年轻人自由生长的空间,他们回馈城市无限的创意。”林耕回忆,曾有位年轻导演在书店的活动中得到启发,创作出反映青海生态保护成就的短片。这种文化赋能,推动着书店从文化消费场所向文化生产基地转型。

随着城市书房创新发展,不仅重塑着文化传播的物理形态,更在深层改变着城市的文化生产逻辑。

青海省西宁市城北区陶北村农家书屋的书画室里,村民在练习书法。张子琪 摄

在城西区的城市书房、农家书屋里,一场场“我是领读人”“邻里读书会”等活动参与者众多;在五峰书院体系各个城市书房举办的阅读分享、书画展、讲故事比赛、好书推荐、诗词大会等活动,推动广大群众从“阅读参与者”转变为“文化生产者”。

家庭亲子阅读分享活动。西宁市城西区委宣传部供图

“我喜欢介绍青海的人文地理类书籍,既能获取专业知识,又能得到创作灵感。”西宁市民贾先生是一名纪录片创作者,城市书房是他最常去的地方。

在采访中,记者感到城市阅读空间存在的价值,在于它再次向我们表明了精神文明建设无需宏大叙事——当藏文书法体验者的笔尖划过纸面,当作家和普通读者真诚交谈,当亲子诵读引发全场掌声,这些微观瞬间汇聚成的,正是城市文明的真实模样。(采访报道组:王晓宁)