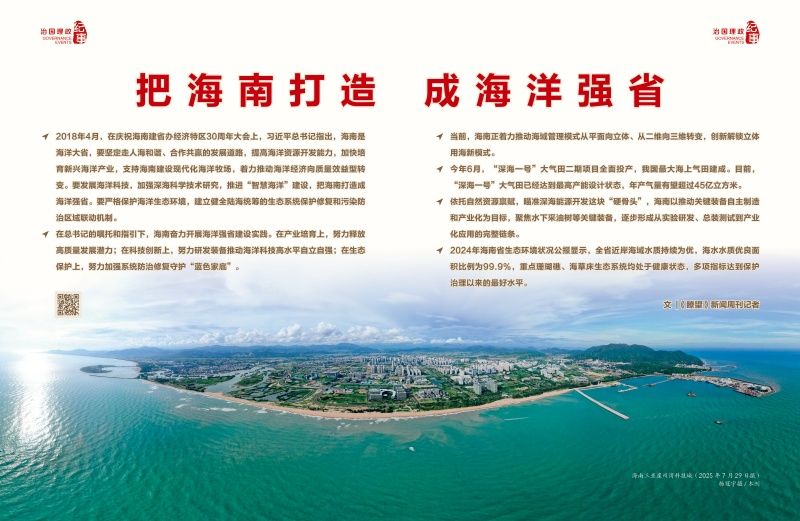

◇2018年4月,在庆祝海南建省办经济特区30周年大会上,习近平总书记指出,海南是海洋大省,要坚定走人海和谐、合作共赢的发展道路,提高海洋资源开发能力,加快培育新兴海洋产业,支持海南建设现代化海洋牧场,着力推动海洋经济向质量效益型转变。要发展海洋科技,加强深海科学技术研究,推进“智慧海洋”建设,把海南打造成海洋强省。要严格保护海洋生态环境,建立健全陆海统筹的生态系统保护修复和污染防治区域联动机制。

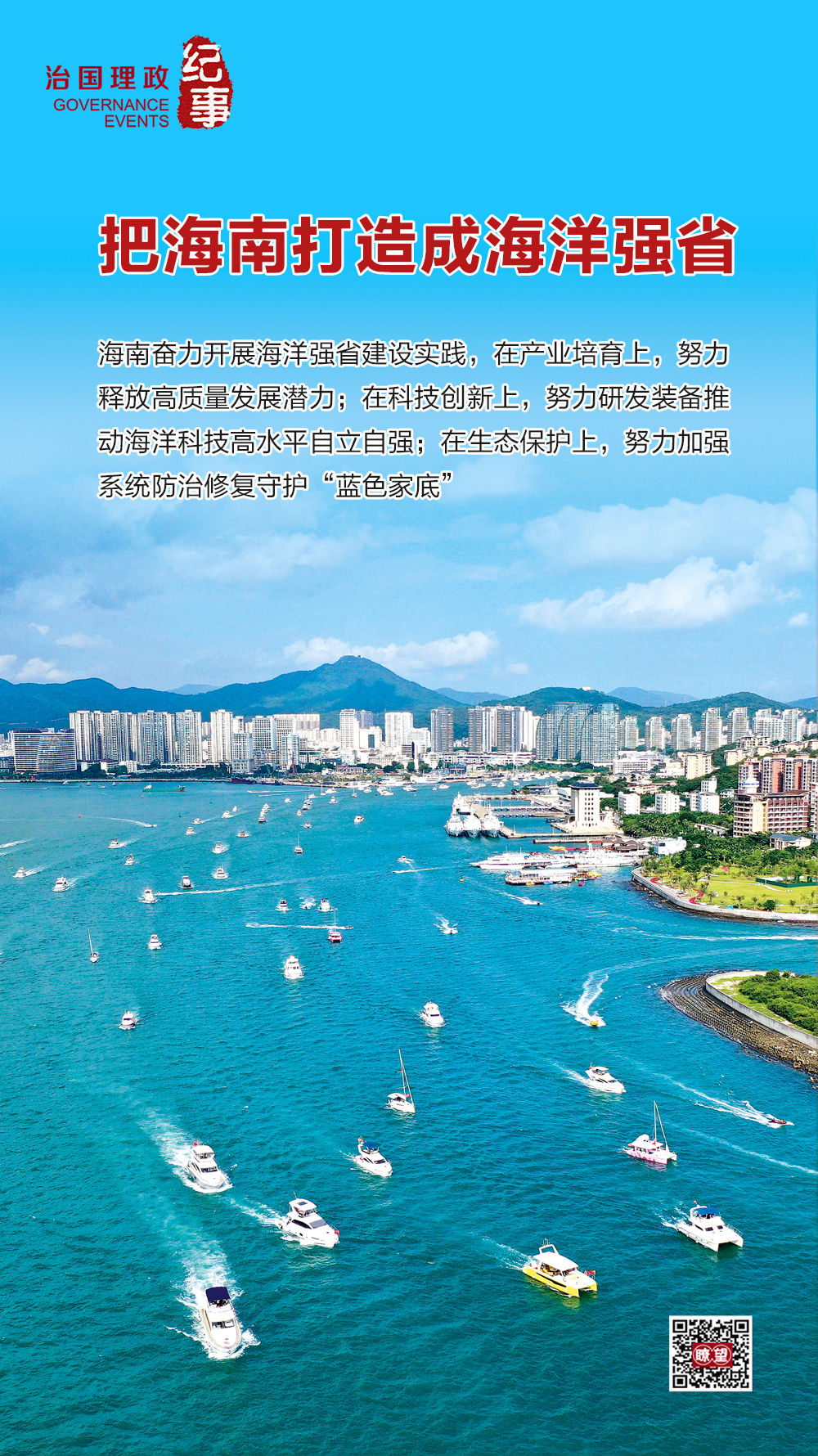

◇在总书记的嘱托和指引下,海南奋力开展海洋强省建设实践。在产业培育上,努力释放高质量发展潜力;在科技创新上,努力研发装备推动海洋科技高水平自立自强;在生态保护上,努力加强系统防治修复守护“蓝色家底”。

◇当前,海南正着力推动海域管理模式从平面向立体、从二维向三维转变,创新解锁立体用海新模式。

◇今年6月,“深海一号”大气田二期项目全面投产,我国最大海上气田建成。目前,“深海一号”大气田已经达到最高产能设计状态,年产气量有望超过45亿立方米。

◇依托自然资源禀赋,瞄准深海能源开发这块“硬骨头”,海南以推动关键装备自主制造和产业化为目标,聚焦水下采油树等关键装备,逐步形成从实验研发、总装测试到产业化应用的完整链条。

◇2024年海南省生态环境状况公报显示,全省近岸海域水质持续为优,海水水质优良面积比例为99.9%,重点珊瑚礁、海草床生态系统均处于健康状态,多项指标达到保护治理以来的最好水平。

文 |《瞭望》新闻周刊记者

驮千年帆影,载万邦舟楫。海南管辖的约200万平方公里“一脉蓝壤”,曾托举过古时悠悠明月,在浪谷间刻下丝路密码,今亦成为自贸港吞吐寰宇的底基。

2018年4月,在庆祝海南建省办经济特区30周年大会上,习近平总书记指出,海南是海洋大省,要坚定走人海和谐、合作共赢的发展道路,提高海洋资源开发能力,加快培育新兴海洋产业,支持海南建设现代化海洋牧场,着力推动海洋经济向质量效益型转变。要发展海洋科技,加强深海科学技术研究,推进“智慧海洋”建设,把海南打造成海洋强省。要严格保护海洋生态环境,建立健全陆海统筹的生态系统保护修复和污染防治区域联动机制。

2018年4月,《中共中央 国务院关于支持海南全面深化改革开放的指导意见》印发,支持海南深度融入海洋强国重大战略,高起点发展海洋经济,布局建设重大科研基础设施,加强海洋生态文明建设。

在总书记的嘱托和指引下,海南奋力开展海洋强省建设实践。在产业培育上,努力释放高质量发展潜力;在科技创新上,努力研发装备推动海洋科技高水平自立自强;在生态保护上,努力加强系统防治修复守护“蓝色家底”。

向海而兴,让古老海疆迎来新生。现代海洋产业体系破浪成形,海洋科技成果不断创新转化,海洋生态底色愈擦愈亮……海南,正擘画一幅向海图强的美好蓝图。

我国首艘设计拥有完全自主知识产权的深远海多功能科学考察及文物考古船“探索三号”抵达三亚崖州湾科技城的南山港公共科考码头并正式入列(2024年12月29日摄)赵颖全摄/本刊

陆海互动 开发海洋

锚定建设海洋强省的目标,海南着力抓好海洋开发,向海洋要生产力、求新增长点,努力形成陆海资源、产业、空间互动协调发展新格局。海南提出,在2023年占全省GDP比重33.8%的基础上,海洋生产总值占比稳步提升,至2026年达到40%。

海南省海洋经济发展与资源保护研究院院长张信芳表示,海南的规划是坚持陆海统筹、资源融通,注重创新驱动、高效协同、产业更新、人海和谐与合作共赢。

——分层设权,立体有序开发利用海洋资源。

今年2月18日,海南省陵水黎族自治县近海,一个长18米、直径3.6米的白色“巨罐”——海南海底智算中心数据舱,稳稳沉入30余米深的海底,与此前的海底数据中心成功链接。由此,“陆数海算”模式再添新军。

“陆数海算”即数据在陆地产生、计算在海底完成,利用海上风电直供绿电、海水冷却等技术降低海底数据中心的碳排放,实现绿色低碳发展。处于数字时代与海洋经济交汇点的“陆数海算”,科学利用海洋资源,书写了海洋新质生产力的新篇章。

海南海底智算中心是全球首个海底智算中心,投入使用后,已完成675PFlops的高质量算力集群建设。正式启用后,将整舱交付北京并行科技股份有限公司,为其综合算力服务提供有力支撑。

“海底智算中心运行良好。经过数月引流,已服务百余家高校、科研机构和企业,用户逾千人,满足了日常教学、科研和企业大模型研发等多元算力需求。”并行科技副总裁赵鸿冰说。

“该项目也为海洋经济开辟了立体发展新路径。”海南省自然资源和规划厅厅长贾文涛介绍,作为省内首例海域立体分层设权出让项目,它只占用海床,海水与海面空间仍可服务于其他产业。海底数据中心将与海上新能源、海洋监测、海洋牧场等深度融合,推动海域资源集约开发利用;其水下电力、监控等系统的应用,将重塑高端海洋工程与电子信息产业格局,成为海洋云服务、新材料、新能源等产业发展的“催化剂”。

海洋开发,制度先行。海南不断加强海洋领域制度供给,制定与国际规则、惯例接轨的海洋经济规划、条例、规定,持续强化陆海主体功能及空间功能协同,加强海域立体分层使用。2023年3月,海南率先破冰,印发《关于推进海域使用权立体分层设权的通知(试行)》,明确将海域空间精细划分为水面、水体、海床、底土四层,可以分层出让使用权。这一创新举措,迅速得到各方关注。在充分实践探索的基础上,海南将这一创新固化提升为法规。今年5月1日正式实施的《海南省实施〈中华人民共和国海域使用管理法〉办法》,为海域立体分层设权提供了坚实的法治保障。

当前,海南正着力推动海域管理模式从平面向立体、从二维向三维转变,创新解锁立体用海新模式。除海底数据中心外,还有3个典型项目也尝到了立体用海的甜头,它们如同一个个3D模型,镶嵌在海南的海域之中。

在三亚,跨宁远河连通通道工程分层使用海域:水面建桥、水体用于施工围堰,它的不动产权证宗海图上,首次明确标注了重叠用海的范围;三亚月亮岛市政接驳工程只需底土埋管道,便精准申请了约1.18公顷的底土空间,它的不动产权证首次明确标注了具体的“用海空间层”;乐东黎族自治县佛罗镇大角湾砂质海岸后方(陆域)水产养殖集中取排水工程,使用水体和底土两层,其不动产权证首次明确了用海空间层的“高程范围”(相当于精确的楼层高度),为未来上下层用海划清了界限。

——新兴引领,带动现代海洋产业转型升级。

海南陵水海域,我国自主研发建造的首座十万吨级深水半潜式生产储油平台“深海一号”能源站傲立蓝海。2021年6月正式投产以来,平台开采的深水天然气经海底管道源源不断汇入全国天然气管网。

今年6月,“深海一号”大气田二期项目全面投产,我国最大海上气田建成。目前,“深海一号”大气田已经达到最高产能设计状态,年产气量有望超过45亿立方米。

此外,海南正在加快深海油气增储上产,重点推进陵水17-2气田全面投产,加快乐东10-1等气田开发利用。

海上风电产业也迅速崛起。目前,大唐海南儋州120万千瓦海上风电项目一场址60万千瓦已并网发电,二场址60万千瓦预计下半年开工。“相较于陆上风电,海上风能资源丰沛、发电效率更高,适宜集中连片开发。海南海域广阔,未来风电场可不断向深远海挺进。”大唐海南公司海上风电事业部综合部主任刘刚说。

“海上风电海南造”正在加速推进。在洋浦海上风电产业园,设备已实现自产自用;东方、儋州、临高等市县围绕风电产业引入叶片、塔筒、海缆等上下游制造企业,开启产业全链条布局。

海南省海洋厅厅长李东屿说,“海上风电应用场景的重要支撑是深海高端装备制造,后者技术密集、附加值高、绿色低碳,居于产业链核心地位,集群效应显著,相关新兴产业能够有力带动现代海洋产业转型升级。”

2025~2027年,海南加快构建具有特色和优势的现代海洋产业体系的具体方案包括:培育壮大海洋新兴产业,加快海洋油气矿产增储上产,开展重点区域“多气合采、多能利用”潜力评价和深海油气田开发关键技术研发,积极推进重点海域天然气水合物生产性试采;做大海洋新能源产业,谋划推进海上风电制氢制醇及加注一体化示范工程;发展特色化海洋工程装备产业,健全深海油气装备测试能力,推动钻井仪、水下采油树与高附加值油服产品本地生产。

——陆海全域,建设三产融合现代化海洋牧场。

海南岛西南角,自乐东黎族自治县龙栖湾启航,深入大海约8海里,便抵达其中一座宛如邮轮的海洋牧场平台。龙栖湾普盛海洋牧场总规划海域350公顷,不仅配备4个智能养殖旅游平台和50个智能养殖网箱,还建有加工厂和科研中心等陆域设施,此前被农业农村部评为国家级海洋牧场示范区(第八批)。

“平台愿景是可渔可娱。”海南普盛海洋科技发展有限公司副总经理林才喜说,公司正持续推进平台二期建设,届时养殖规模与平台面积将进一步扩大,并将提供海上住宿、餐饮、垂钓等休闲娱乐服务,打造乐东“海域+陆域”全域型智慧海洋牧场新业态,为游客提供更丰富体验。

林才喜说,深挖海洋一产、衍生三产、带动二产,将实现三产融合创新,促进渔民增收,改善民生,成就名副其实的海洋牧场、蓝色“粮仓”。

近年来,海南努力升级海洋传统优势产业,推进海洋渔业与水产品加工产业提质增效:拓展深远海养殖,重点培育南繁育种、精深加工、集散贸易、渔旅休闲等多元业态。

目前,海南正积极推动三亚崖州湾、儋州峨蔓、琼海潭门、澄迈马袅湾、东方四更等5个海洋牧场建设,同时拓展深远海捕捞,高标准推进新材料和生态友好型渔船更新改造。

从“深海一号”能源站高点俯瞰平台(2025年4月摄)新华社发(中国海油供图)

打造国家海洋科创“实践场”

南海是我国海洋科技的“天然实验室”。海南以深海为考场、以制度创新为引擎,着力打造国家海洋科技自立自强的前沿“实践场”。依托自贸港制度和天然海域优势,海南建立科研项目奖励、计划管理改革、产学研联合攻关、开放共享园区等制度,实现基础科研布局、关键技术攻关与成果测试应用的闭环衔接,将科研成果快速转化为国家海洋战略支撑能力。

创新要素协同汇聚蓝色动能。推动科技自立自强的关键在于将基础科研、企业研发、政策引导和园区集聚等多类要素有机衔接。海南围绕建设海洋强省目标,通过专项规划引导科研方向、通过科研计划管理改革明确责任分工、通过奖励激励制度调动企业研发热情、通过园区集聚促进科研机构与企业高效互动,努力形成从实验室攻关到企业转化再到产业应用的全链条创新生态。

2022年4月,《海南省先进装备制造首台套奖励资金管理实施细则》印发,支持具有行业引领和技术创新的首台套装备研发制造及产业化应用项目立项,在项目验收通过后给予奖励,按照项目总投资的30%给予奖励。“海南在奖励激励制度上的创新,点燃了我们的创新热情。”海南狮子鱼深海技术有限公司技术团队负责人谢杨冰说,该公司研发的深海拖曳系统,正是入选项目之一。

三亚崖州湾科技城,海南自贸港的重点园区之一,致力于建设成为有效服务“国之大者”的“南繁深海科创标杆”。按照《海南自由贸易港建设总体方案》要求,海南省推动三亚崖州湾科技城重点发展深海科技等产业,构建国际化产业生态体系。

在这里,创新力量正加速汇聚。“我们聚焦深海科研的‘卡脖子’技术和关键部件,搭建了开放共享的科研试验和转化平台。”园区相关负责人介绍。

如今,这里已吸引中国科学院深海科学与工程研究所(以下简称中科院深海所)、中国地质调查局等“国家队”和龙头企业扎堆落户。截至2025年一季度,园区已汇聚1200余家涉海企业,其中20余家深海高端装备制造重点企业形成集群态势,持续碰撞出创新火花。

挺进深海探秘万米深渊。海洋科技的疆域不止于海面。更难的挑战是,走向地球最深邃的“无人区”,以“中国深度”重塑人类对深海的认知。海南努力在深渊探索等方面掌握关键核心技术,提升海洋科技基础研究能力,逐步形成以我为主、开放共赢的深海科学研究体系,推动我国在国际海洋科技合作与全球海洋治理中发挥更大影响力。

三亚南山港,科考船的汽笛声此起彼伏。这个昔日的货运港口,已成功转型为深海科考母港。凭借距离千米水深海域仅164公里的天然优势,科考船朝发夕至,直抵深海作业区。

2020年以来,南山港科考海试服务航次年均增长224%,2024年达1416航次。今年,该港口科考海试服务发展势头更劲,一批批国产深海装备自此启程,前往大洋深处淬火、验证和迭代升级,显著提升了我国深海科学实验能力和装备迭代效率。

繁忙南山港,是中国科技挺进深海的缩影。

走进位于三亚的中科院深海所,我国首艘全海深载人潜水器“奋斗者”号模型引人注目。这一凝聚自主智慧的大国重器,承载着中国人“下五洋捉鳖”的梦想,助力科研人员刺破幽暗,潜入万米深渊。

2020年11月10日,“奋斗者”号搭载三位科研人员入海下潜至10909米,在马里亚纳海沟成功坐底,不仅创造了中国载人深潜新纪录,也让我国成为世界上第二个实现万米载人深潜的国家。

2022年,中国科学院“全球深渊深潜探索计划”启动实施。截至目前,中国已携手来自10个国家的共145名科学家通过214潜次到达了马里亚纳海沟、克马德克海沟、普伊斯哥海沟等全球9条深渊深处。无惧艰险,探秘深渊,海南已成为我国深渊科考的核心枢纽和国际合作的重要平台。

“我们旨在拓展人类对深渊极端环境、地质及生命认知的新疆域,建立深渊科学学科体系,为探索、保护和治理深海提供重要科学支撑。”中科院深海所研究员杜梦然说。

突破重围锻造大国深海能源重器。海南管辖的海域水深大、地质条件复杂,油气资源丰富,这样的海域是条件最严苛的油气开发试炼场,也为自主研发锻造探向海底能源宝库的大国重器提供了天然的实验条件。

依托自然资源禀赋,瞄准深海能源开发这块“硬骨头”,海南以推动关键装备自主制造和产业化为目标,聚焦水下采油树等关键装备,逐步形成从实验研发、总装测试到产业化应用的完整链条。

水下采油树是海洋油气水下生产系统的核心部分,由超过2000个零部件组成,可以控制开采速度、实时监测和调整生产情况,犹如油气田井口的“水龙头”。长期以来,全球仅少数几家公司掌握这一系统的设计制造技术。

科研团队迎难而上,持续攻坚。2022年,首套500米级国产水下采油树在海南莺歌海海域投入使用;2023年,“深海一号”二期水下采油树建造和总装集成测试工厂在海南落成,实现国内首台深水水下采油树的本土化生产。“深海一号”二期工程钻完井项目经理蒋东雷亲历了该装备自主制造的攻坚过程。如今,他正和研发团队向水下1500米发起冲锋。“预计2026年1500米深水水下采油树整体国产化率达到85%。”他信心满满地说。

海南,承担着以关键装备研发保障我国进军深海和能源安全的重要使命。近年来,从“深海一号”大气田在海南陵水海域喷涌出第一股清洁气流,到海南海域成功探获全球首个超深水超浅层大气田陵水36-1等大型油气藏,此间一批世界级原创技术在海南率先实现突破,如“深海一号”能源站的立柱储油、超深水钻完井、智能化远程控制系统等。海洋油气开发技术的显著提升,正推动海南成为海洋油气装备研发新高地。

游客在海南省三亚市乘坐游艇出海游玩(2025年8月27日摄)赵颖全摄/本刊

陆海统筹 守好“命脉”

“天容海色本澄清。”海南的海,曾是苏东坡笔下的人间仙境。世代耕海,兴渔盐舟楫之利,海洋之于海南,也是赖以生存和发展的“蓝色命脉”。近年来,海南稳步推进海洋生态系统保护修复和污染防治,努力守护好这份“生态家底”。

“最严”基调划出制度红线。海洋保护,制度是最好的“防火墙”。海南严格围绕“生态环境质量只能更好、不能变差”的目标,率先建立健全陆海统筹的生态系统保护修复和污染防治区域联动机制。

立法禁塑,颁布国内首部地方性禁塑法规和名录,实施“全域全链条”治理。海南生态、交通、商务等27家单位齐抓共管。曾经广泛使用的一次性塑料制品,逐渐被可降解的环保制品替代。

整治排污,颁布全国首部排污许可地方性法规,按证管理,清单式执法。海南将全省1985个入海排污口纳入监管清单,沿海市县建成区生活污水收集率达98%,从源头掐断“陆地污染入海”通道。

分区管控,在全国率先开展省域“多规合一”改革试点,将近岸陆域、滩涂、海域纳入统一管控,划定生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线,让每一寸海岸带都有了“保护身份证”。

陆海统筹谋“一体”之法。海南红树林、珊瑚礁、海草床等典型生态系统已纳入重点保护名录,为海洋生物撑起“安全伞”。为有效治理岸滩和近海海洋垃圾,海南还成为全国第一个全省域推进海上环卫的省份,基本实现海南岛岸滩和近海保洁全覆盖。

“我们在海洋环境保护上构建了‘最严’基调,让制度红线更显刚性。”海南省生态环境厅副厅长邸伟杰说。

“一域一策”还陆于海。陵水黎族自治县新村潟湖、黎安潟湖水光潋滟,海草摇曳。从空中俯瞰,两湖宛如明媚的“双眸”。这里曾渔排拥挤、岸滩脏乱、水质浑浊……面对近海突出环境问题,海南以“一域一策”的雷霆手段推进生态系统保护和修复工程。

在沿岸,划定禁养区,拆除一批近海建筑,铲除一批海滩栈道,清退上万亩养殖池塘。滨海市县告别了沿海防护林断带导致的“陆进海退”,受损海域重焕生机。

在湿地,整顿清理旅游项目,受损区域重新围堰,恢复水体自然交换,清理外来有害生物。5年间,海南累计新增红树林面积近2万亩,一处处芜杂之地“退塘还湿”变成“绿肺”。

在海湾,海南岛岸线被划分为58个海湾地理单元,量身定制“一湾一策”,以“挂图作战、掐表计时”的紧迫感,清理违规占用滩涂项目,市民游客有了更多亲海戏水的好去处。

如今,迂回曲折的1900多公里海岸线,正在实现山与海、陆与洋的美丽变迁。

守护蔚蓝“全民觉醒”。精心呵护青山绿水、碧海蓝天这个最大本钱,不仅体现在海南省委省政府建设美好新海南的工作中,也早已成为民众的自觉行动。

从一船、一人,发展到500多艘渔船、2000多名渔民参与……试行于海南昌化渔港的“渔船打捞垃圾”模式,正被越来越多的渔港效仿。这种“新渔夫与海”式的新型清洁海洋机制,鼓励渔民捕鱼的同时将海洋垃圾带回港口。

文昌东郊椰林,渔民符永利的“垃圾打捞日志”已记满三本。作为“蓝色卫士”志愿者,他每年清理垃圾超过两吨。现在,海南已有5万余名像符永利这样的海洋志愿者,活跃在海岸线、渔港和沿海景区。

三亚蜈支洲岛向游客推出“珊瑚宝宝”项目,让公众自发参与到海洋生态修复中来。市民游客跟随专业人士学习珊瑚移植的相关知识和方法后,可以潜入大海,与潜水教练共同完成珊瑚移植。

全民参与海洋保护的热潮,从海上延伸到岸上。在海口滨海九小,“海洋生态小课堂”每周开课,孩子们通过观察珊瑚标本、绘制红树林图谱,在脑海中种下保护海洋的种子。随父母参加完一场“净滩行动”后,小学生吴惜诺说:“保护海洋,我们都应该是主人翁,而不是旁观者。”

海南“守护蔚蓝”的全民行动,既提升了全社会海洋保护意识,又普及了海洋保护知识,为推进人与自然和谐共生营造了良好氛围。

碧海焕新铺展共生画卷。由陆向海,海南前些年留下的海洋生态伤痕正在愈合。

海口部分长期黑臭的城镇内河湖经过治理,迎来了久违的清澈;三亚蜈支洲岛近海水域投放人工生态礁后,“水下荒漠”长出了“珊瑚花园”;绵延的海岸线上,郁郁葱葱的红树林如同一封“绿色情书”,讲述着海南以海定陆、生态修复的故事。

2024年海南省生态环境状况公报显示,全省近岸海域水质持续为优,海水水质优良面积比例为99.9%,重点珊瑚礁、海草床生态系统均处于健康状态,多项指标达到保护治理以来的最好水平。此外,海南岛近岸海域红树林平均碳储量每公顷273.6吨,为全国最高。

严格的保护下,许多近海珍稀物种重返故土。东寨港、清澜港等重点海域,监测到中华白海豚、绿海龟等出现频次逐渐增多;儋州湾湿地,记录到勺嘴鹬、黑脸琵鹭、黄嘴白鹭等水鸟共计近60种;万宁大洲岛上,一株株龙血树“复活”,一只只金丝燕筑起了“新家”。海南,向世界展现了一幅系统防治修复守护“蓝色家底”的动人画面。

这片孕育了千年航海文明的热土,正以产业兴海、科技强海、生态护海的实践,在海洋强国建设的征程中,写下鲜明的时代注脚。(记者:陈良杰 王存福 陈凯姿 陈子薇)

(《瞭望》2025年第39期)